C’est à rivière Henri que prit naissance, en 1921, le noyau villageois qui deviendra Saint-Janvier-de-Joly. À cette époque, il s’agissait surtout d’un village industriel bâti autour du moulin à scie de la compagnie Finch Pruyn. Grâce à un accord conclu avec le seigneur Edmond-Gustave Joly de Lotbinière, la compagnie pouvait exploiter la ressource première du secteur, le bois. Le village de la rivière Henri n’était pas très étendu, mais il comportait d’imposants bâtiments : le moulin à scie, bien entendu, le dortoir, qu’on appelait le bunk house, l’hôtel, le magasin général, la cordonnerie, l’écurie, la chapelle-école, l’office ainsi que les maisons jumelées.

La coupe du bois se pratiquait principalement l’été, de l’est vers l’ouest, afin de faciliter la drave sur la rivière Du Chêne. Une fois les billots arrivés au moulin, on procédait au débitage pour en faire des planches qui étaient en majorité expédiées aux États-Unis. Le cèdre avait cependant un traitement différent. Il était usiné dans un autre moulin du village et transformé en bardeaux. Encore aujourd’hui, les fins observateurs verront quelques-unes de ces reliques sur certaines maisons d’époque, à travers le comté.

La compagnie dut toutefois mettre fin à ses opérations en 1928 puisque le gouvernement prit possession des terres qu’il subdivisa en lots cultivables. Comme convenu par le contrat, la fermeture du moulin entraîna la démolition ou le déménagement de tous les bâtiments afin de remettre les lieux à leur état d’origine. Rivière Henri passa à l’histoire et seuls la tradition orale ainsi que quelques documents d’archives peuvent encore témoigner de son existence.

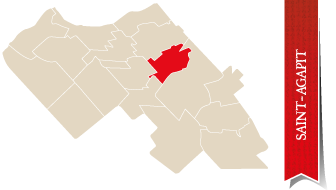

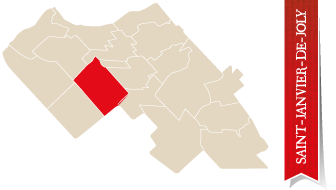

Le ministère de l’Agriculture et de la Colonisation du Québec distribua donc des terres gratuitement en cette période de crise économique. Venant de Beauce, de Mégantic, de Dorchester et même de Charlevoix, les premiers résidents de Saint-Janvier-de-Joly s’établirent sur ces terres nouvellement disponibles avec l’aide du gouvernement. Le centre du village se déplaça alors à son emplacement actuel.

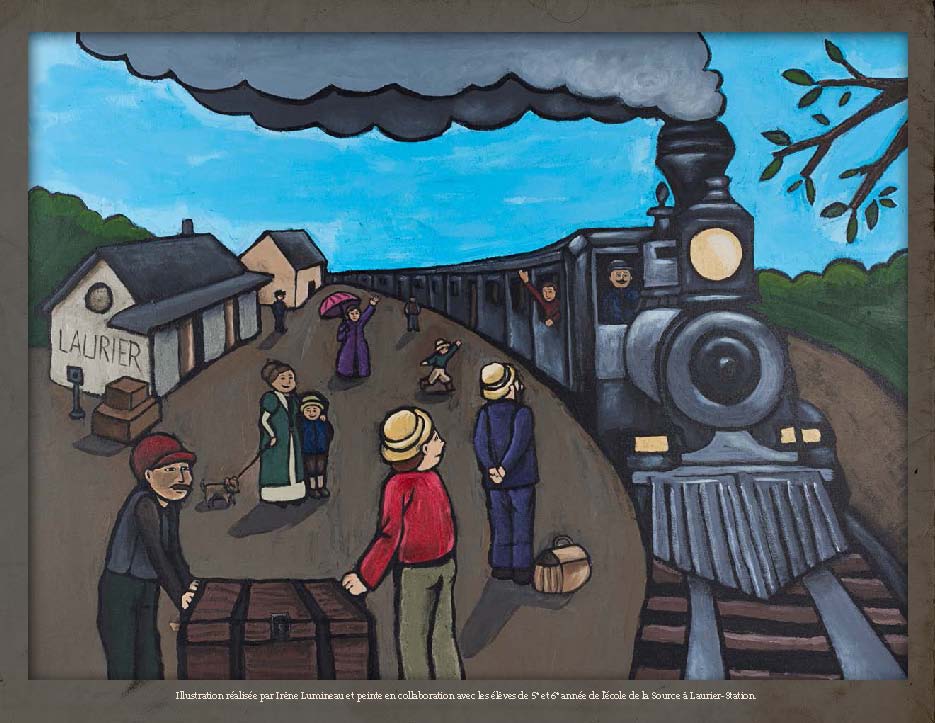

Toutefois, le malheur s’abattit sur les nouveaux arrivants lorsqu’un terrible feu de forêt éclata en juin 1933. En un rien de temps, la paroisse s’enflamma. Maisons, granges, forêt, bois de sciage et bois de corde; tout était la proie des flammes. Triste sort pour ces familles ayant fraîchement colonisé cette terre. Paniquées, elles fuirent le brasier du mieux qu’elles le purent à travers les champs, là où on pouvait passer sans se brûler. Les habitants empruntèrent également la voie ferrée, avec les enfants et peu d’effets personnels, quittant leur demeure sans savoir s’ils la retrouveraient. Les paroisses voisinent aidèrent en installant plusieurs pompes à incendie, certaines arrivant même de Québec. Tard le soir, les gens purent néanmoins regagner leur logis.

Cependant, août 1949, seize ans plus tard, le triste destin frappa encore. Plus fort… Durant quinze jours, un effroyable feu de forêt sema à nouveau la terreur et la désolation parmi les colons. Le feu courait dans le sol et était difficilement maîtrisable. Deux maisons, une grange, le pont de la rivière Henri ainsi que plusieurs hectares de forêt disparurent dans le brasier. Dans la forêt, tout fut dévasté, le bois renversé, des cavités énormes creusées par le feu. Encore une fois, les villages voisins, solidaires, prêtèrent main-forte aux sinistrés. Des barils d’eau et des pompes à incendie furent dépêchés sur les lieux. Tous les hommes étaient au feu, fidèles défenseurs de leur communauté.

Une chance dans leur malchance ? Aucun citoyen ne perdit la vie lors de ces incendies. En revanche, après ce deuxième désastre, plusieurs familles prirent la décision de quitter la paroisse, n’ayant plus la force de recommencer. Jamais deux sans trois, dit-on ? Or, les valeureuses âmes ayant relevé le défi de rebâtir Saint-Janvier-de-Joly forgèrent le blason local qui se résume comme suit : Foi et Courage.

Source : Saint-Janvier-de-Joly raconté au fil des ans – 1936-1986.